Inceste : schéma de répétition – Colloque de Septembre 2022

Notre publication sur Facebook :

– https://www.facebook.com/296546071167639/posts/pfbid02dRU9x3pRHwieK9T8CVvqLozk1ybv7jTn4CAf2MMNDA1XCBapbcFENE5ZiJ8EVm2Rl/

L’article du Démocrate :

– https://actu.fr/normandie/vernon_27681/eure-a-saint-marcel-un-colloque-pour-sensibiliser-le-grand-public-sur-linceste-et-ses-schemas-de-repetition_53943616.html

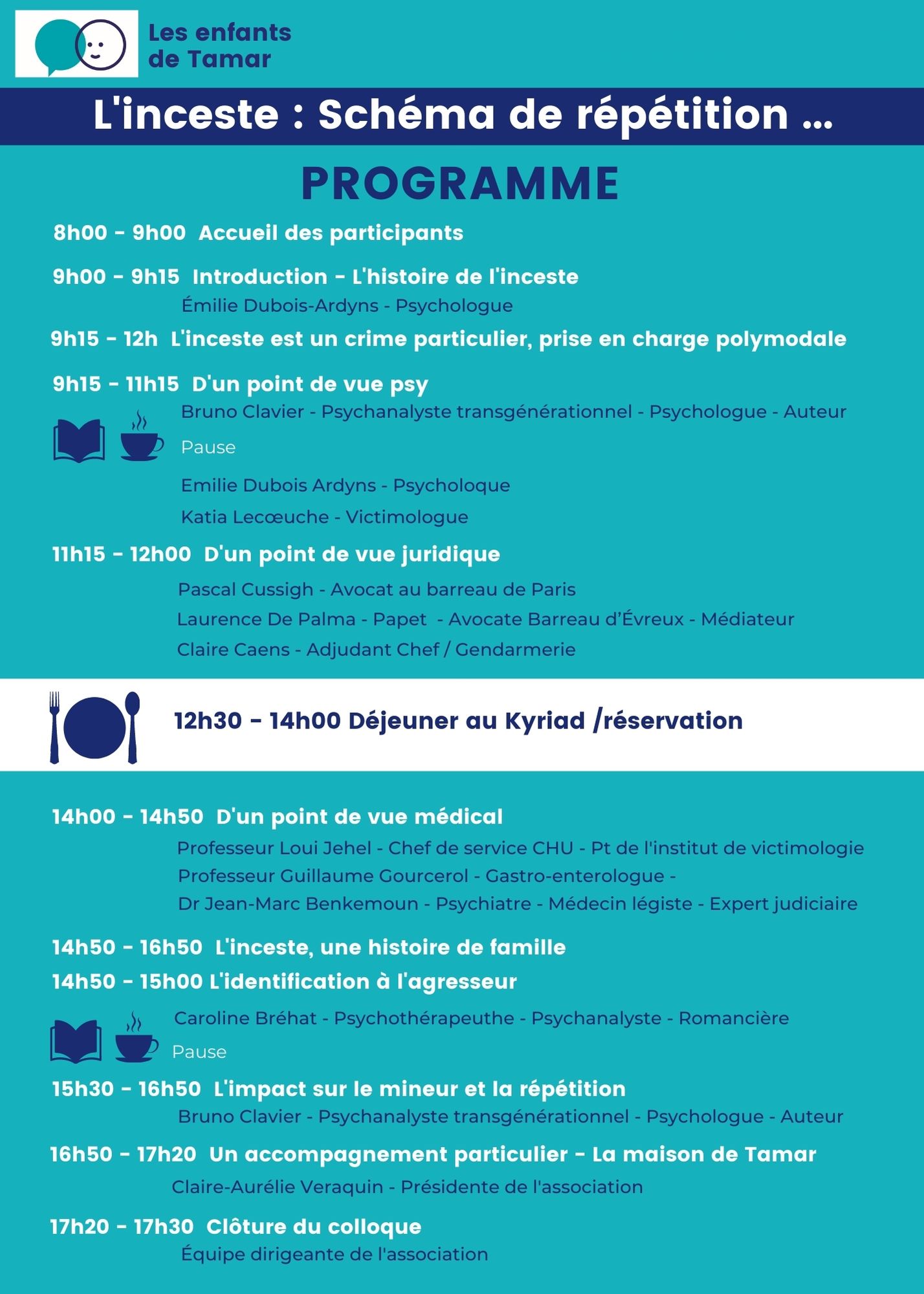

Le programme :

Témoignage auprès du Conseil pastoral du diocèse d’Evreux

En 1991, l’Assemblée synodale a voté la mise en place d’un Conseil Diocésain de pastorale.

Avec l’Évêque qui le préside, ce conseil est responsable des orientations diocésaines votées. Il est chargé de les mettre en œuvre.

Comme le Conseil de l’Évêque, le Conseil Diocésain de Pastorale (C.D.P) constitue :

- Un observatoire attentif des réalités humaines du département,

- Un lieu de discernement et de propositions pastorales,

- Un lieu d’évaluation de la manière dont l’Église diocésaine témoigne de l’Évangile,

- Un lieu d’interpellation et d’accueil des propositions des communautés.

Le Conseil Diocésain de Pastorale se réunit selon les besoins pastoraux et au moins deux fois par an.

Il travaille en étroite collaboration avec le Conseil Presbytéral.

Le père Nourrichard a confié au Conseil Diocésain de Pastorale, en lien avec les autres conseils, la refléxion sur un Projet Pastoral Diocésain. Aujourd’hui, le Conseil Diocésain de Pastorale est chargé de la mise en oeuvre de ce Projet Pastoral et du suivi des actions entreprises.

Le rapport du haut conseil a l’égalité

Afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre les violences sexuelles et réduire l’impunité des agresseurs, le Haut Conseil à l’Egalité (HCE) recommande que soit fixée dans la loi une présomption de contrainte lorsqu’une personne majeure commet un acte sexuel sur un(e) mineur(e) de 13 ans.

Le Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes vient de rendre son rapport annuel. Il préconise de « prendre davantage en compte l’asymétrie entre l’adulte et l’enfant » et « recommande que soit fixée dans la loi une présomption de contrainte lorsqu’une personne majeure commet un acte sexuel sur un mineur de 13 ans. »

Pourquoi une présomption de contrainte ?

Pour pouvoir condamner une personne pour viol ou agression sexuelle, il faut prouver au moins un des quatre éléments légalement constitutifs du viol ou de l’agression sexuelle : la violence, la menace, la contrainte ou la surprise.

“Cependant, la volonté protectrice du gouvernement et du législateur s’est traduite dans la loi du 3 août 2018 par une disposition que le HCE, après avoir procédé à plusieurs auditions dans le cadre des travaux de sa commission violences, estime insuffisamment claire et protectrice pour l’enfant”.

Le HCE estime qu’il convient de “présumer qu’en deçà d’un certain âge de l’enfant, il y a contrainte opérée par l’adulte pour obtenir un acte sexuel. L’enquête pénale et le procès ne doivent pas être détournés pour se focaliser sur le comportement de l’enfant (ce qu’elle ou il a dit, pas dit, fait, pas fait) mais se concentrer sur les moyens mis en œuvre par l’agresseur pour obtenir un acte sexuel : il est possible qu’il ait utilisé la violence, la menace ou la surprise, mais il est sûr qu’il a contraint l’enfant”.

Le HCE, plutôt que de se concentrer sur la notion de non-consentement de l’enfant, braque le projecteur sur l’adulte et recommande qu’il soit automatiquement reconnu coupable de contrainte en cas d’acte sexuel avec un mineur de 13 ans. L’élément de contrainte serait alors automatiquement caractérisé et le viol ou l’agression ne pourrait être requalifié en atteinte sexuelle. Les agresseurs ne pourraient plus utiliser leur stratégie habituelle de dire que l’enfant était consentant, et l’enfant n’aurait plus à prouver son non-consentement.

Pourquoi l’âge de 13 ans ?

La loi prévoit déjà qu’une différence d’âge significative entre l’adulte et l’enfant peut suffire à caractériser la contrainte mais le HCE estime que « de 0 à 12 ans, cette différence d’âge est tellement significative qu’elle doit être prise en compte par la loi de manière explicite » c’est-à-dire en nommant clairement l’âge de 13 ans.

Le HCE rappelle également que le droit français fixe à 13 ans l’âge du discernement et de la responsabilité pénale.

Enfin, en fixant l’âge de 13 ans (et non 14 ou 15 ans), la HCE estime que « l’écart d’âge entre l’enfant et une personne tout juste majeure serait suffisant » pour pouvoir caractériser la contrainte. C’est enfin, selon le HCE, l’âge moyen choisi par de nombreux pays occidentaux.

Le HCE rappelle que l’âge de 13 ans correspond à l’âge moyen choisi comme seuil d’âge par de nombreux pays du monde occidental, particulièrement sur le continent européen. Tel est le cas des Pays-Bas et du Canada (12 ans), du Royaume Uni et de certains Etats des Etats-Unis (13 ans), de l’Allemagne, de l’Autriche, du Portugal et de la Belgique (14 ans).

Pourquoi l’infraction autonome est-elle rejetée ?

Le HCE constate qu’il a été proposé de créer une infraction autonome qui incriminerait (sur le modèle de l’atteinte sexuelle) tout acte de nature sexuelle perpétré par une personne majeure sur un.e enfant. Cette proposition est intéressante en ce qu’elle consacre la valeur sociale protégée par cette incrimination : l’intégrité et le développement de l’enfant (audition de Carole Hardouin-Le Goff, universitaire).

Pour le HCE, cette infraction autonome méconnaîtrait “la prise de pouvoir de l’adulte sur le corps et le psychisme de l’enfant et il est essentiel de nommer pénalement, dans la loi, le viol ou l’agression sexuelle sur mineur qui résulte du caractère forcé de l’acte imposé à l’enfant”. “En ce sens, seule la présomption de contrainte sans qu’il soit possible d’apporter la preuve contraire traduit la réalité de l’acte choisi par la personne majeure et imposé à l’enfant de moins de 13 ans”.

Pourtant cette analyse du HCE méconnaît la réalité juridique en matière de présomption, car si elle estime à juste titre qu’il est nécessaire d’affirmer la prise de pouvoir de l’adulte sur le corps et le psychisme de l’enfant, en optant pour la présomption elle prive l’enfant de la protection juridique dont il a besoin.

Le CPLE préconise donc la création d’une infraction autonome, solution la mieux adaptée pour protéger les mineurs de 15 ans.

Une Association de Vernon travaille avec le diocèse pour briser l’omerta

Victime d’inceste étant enfant, Claire-Aurélie Véraquin a été sauvée grâce à sa foi. Cette même foi qui lui donne la force, aujourd’hui, de se dresser contre les prédateurs qui sévissent au sein de l’Église catholique.

Pendant deux ans, la présidente de l’association d’aide aux victimes d’agressions sexuelles, les Enfants de Tamar, à Vernon (Eure) a pris part à un projet de formation lancé par le diocèse d’Évreux (Eure) pour lutter contre la pédocriminalité dans l’Église.

Ces formations seront bientôt dispensées aux membres de l’Église, religieux ou laïcs.

Écouter la parole d’une victime

Comme d’autres intervenants, Claire-Aurélie Véraquin a participé aux discussions en tant que personne extérieure à l’Église.

« La volonté du diocèse était de travailler avec des personnes de tous horizons. L’auditoire a pu entendre le discours d’une victime et les répercussions d’une agression sexuelle sur le long terme. Nous avons réfléchi à la façon de protéger les enfants et de recueillir la parole des victimes. »

Une mission qu’elle se donne déjà depuis quelques années, avec son association. Elle reçoit beaucoup de témoignages de victimes d’inceste mais a aussi accompagné des personnes qui ont été agressées au sein de l’Église.

« Il faut prolonger le délai de prescription »

« Les personnes qui se confient ne sont pas des enfants, mais des adultes. Les victimes peuvent mettre plusieurs années avant d’oser parler. Il faut prolonger le délai de prescription afin de leur donner une chance de faire appel à la justice. »

Mais avant d’amener l’affaire au tribunal, il faut savoir écouter la victime et recueillir son témoignage.

« Elles ont besoin de gens qui les croient. On pense que c’est inimaginable mais il faut arrêter de se faire une image idolâtrée du prêtre. Ce n’est qu’un homme. »